„Seien Sie auf der Hut! Man hält sie für einen Spion, einen Mann des Geheimdienstes. Sie wollen nicht im Evin-Gefängnis landen!“ Der besorgte Mann war ein iranischer Dolmetscher, der für Irans Präsidenten Rafsandschani und dessen Außenminister Velayati arbeitete. Er warnte mich auf dem Weg zum Gespräch mit dem Präsidenten Irans. Man schrieb das Jahr 1996, kurz vor der Verurteilung des iranischen Regimes wegen der Ermordung von vier kurdisch-iranischen Oppositionellen. Erstmals hatten deutsche Staatsanwälte und Richter auf Staatsterrorismus plädiert und dann der Anklage folgend den Iran wegen Staatsterrorismus verurteilt. Der iranische Geheimdienst hatte das Attentat organisiert. Es wurde von Schergen der Hizbollah 1992 im Berliner Restaurant Mykonos ausgeführt.

Der Berliner Mykonos-Prozess machte weltweit Schlagzeilen, weil der Iran erstmals von einem Gericht des Staatsterrorismus werden konnte. Der hochkomplizierte und politisch äußerst heikle Prozess konnte trotz vieler Drohungen und Pressionen der Bundesregierung, vor allem in Person des FDP-Außenministers Klaus Kinkel und des FDP-Innenministers Edzard Schmidt-Jortzig mit der Verurteilung der Attentäter und Irans als deren Auftraggeber zu Ende geführt werden.

Den größten Verdienst wird die Geschichte Bundesanwalt Bruno Jost zugute schreiben. Noch zwei Tage vor der Anklageerhebung wegen Staatsterrorismus wurde der unbeugsame Ermittler vom damaligen FDP-Justizminister Edzard Schmidt-Jortzig ins Berliner Café Kranzler zu einer bemerkenswerten Audienz beordert. Der Liberale drohte dem Staatsanwalt mit dem „EDK-Orden“: Ende deiner Karriere, „sollten Sie auf Staatsterrorismus plädieren.“ Wenige Monate später sollte der neue Innenminister Otto Schily, SPD alles ganz anders sehen und verlieh Bruno Jost das Bundesverdienstkreuz.

Denn Jost ließ sich auch von Schmidt-Jortzig nicht beirren , auch nicht von anonymen Drohungen. Er plädierte auf Staatsterrorismus. Am Ende des drei Jahre währenden Prozesses schloß sich das Gericht unter dem bewundernswert nüchternen wie auch klugen Vorsitzenden Richter Frithjof Kubsch der Anklage an. Nach dem Urteilsspruch verschwand er für einige Zeit spurlos. Er wurde direkt nach der Urteilsverkündung in einem gepanzerten Wagen an einen geheimen Ort gebracht, wo seine Familie dann später zu ihm stieß.

Man unterstellte mir in Teheran aus vielen Gründen Agent zu sein. e Der Prozeß in Berlin lief noch. Ich hatte ihn mit zahlreichen exklusiven Artikeln begleitet, die für die Mullahs direkt aus dem BKA, dem BfV, dem BND und dem Kanzleramt selbst stammen mußten, was nicht der Fall war. Viel mehr aber lag das an den vielen Kontakten zu iranischen und kurdischen Exilanten nicht nur in Deutschland, vor allem an den Kontakten zum Ex-Präsidenten Irans Abdolhassan Banisadre. In einem heimlich auf deutschem Boden geführten Interview gab er einige bemerkenswerte Hinweise auf Täter und Auftraggeber, Hintergründe, die auch im Gerichtsverfahren eine Rolle spielen sollten. Mehr noch, die brisanten Inhalte des Interviews führten dazu, dass Irans Ex-Präsident selbst einen vielbeachteten Zeugenauftritt im Mykonos-Prozess hatte.

Präsident Rafsandschani legte in seinem Palast ohne Umschweife gleich los: „Ich will nichts anderes, als dass Sie die Wahrheit schreiben. Ich will nicht mehr als die Wahrheit.“ Er tat als sei er und die Ayatollahs im Besitz einer unumstößlichen Wahrheit, so als ob es nur eine einzige Wahrheit mit Anspruch auf Weltgeltung gäbe - und die man selbstverständlich als solche anerkennen müsse. Velayati, der Aussenminister, zeigte sich in etwas blumigerer Sprache genau so anmaßend allwissend. Wie wenig wahrhaftig Rafsandschani „in Wahrheit“ war, erzählte sein rechter Fuß, der während des Gesprächs ohne Unterlaß unübersehbar wippte. Er wollte unbedingt wahrgenommen werden. Der Schuh war zerschunden, mehr oder weniger ein schäbiger Lappen, dessen Sohle so weit klaffte, dass die grobe Socke heraushing . „Ich bin der arme Schuh eines armen Mannes,“ sollte er mir bedeuten. Eine unwürdige Darbietung eines Regierungschefs, der sein ganzes Volk als Geißel der Armut hielt.

Wahrheit? Nothing but the truth? „Its the economy, stupid Rafsandschani!“

Dabei war Rafsandschani selbst einer der reichsten Lebemänner Irans, der prächtig von den blühenden Wirtschaftsbedingungen auch und gerade zu Germany profitierte. Und wie üblich verpassten die Deutschen, wie auch andere geschäftstreibende, Rafsandschani das Gütesiegel „realpolitisch und gemässigt.“ Was ein höhnender Unfug ist. Aber mit einem solch „gemäßigten“ kann man leichter viele unrühmliche Geschäfte abwickeln, dachten sich jahrzehntelang nicht nur die FDP-Politiker Kinkel und Schmidt-Jortzig. Zum großen Verdruss sämtlicher US-Regierungen, waren es ja die Deutschen, die seit jeher vorne dran waren beim „Geschäftche"machen mit den Ayatollahs, Mullas, Rafsandschanis. Und beim Verhindern von effektiven Wirtschaftssanktionen.

Plausibel wurde mir die Warnung des Übersetzers, man hielte mich als Geheimdienstmann erst durch das Verhalten einer „Stewardess“, die sich sowohl auf dem Hin- und Rückflug von Teheran nach Isfahan neben mich setzte. Es dauerte nicht lange, da ergriff sie meine Hand, stülpte eine Kette über mein Handgelenk, lächelte mich fortdauernd mit ihren dunkelbraunen Augen an und plauderte mit feinstem Englisch eine Stunde lang mit dem Spion. Als ich vor dem Rückflug in letzter Sekunde ins Flugzeug stürzte, hatte sie schon lauthals die bereits Anwesenden zu aller Verblüffung angewimmert: „Where is my friend, where is my friend?“ Sie setzte sich wieder neben mich …

Wenige Wochen später rief sie mich aus Kassel an: „Ich bin hier bei meinem Onkel. Willst du mich nicht besuchen kommen?“ Diesmal sprach sie, die im Flugzeug verneinte, ein Wort deutsch zu können, perfektes deutsch. Nachdem ich einige Erkundigungen in iranischen Exil-Kreisen eingezogen hatte, traf ich sie, so neugierig ich als Journalist war, nicht mehr.

Die meisten Iraner sind sehr freundliche, einem zugewandte Leute, auch zu Fremden kontaktfreudig und interessiert. Ich traf diese oft hoch gebildeten Studenten, Professoren und Angestellten in Cafés, auf der Straße und ging mit ihnen ins Kino (natürlich ohne ein Wort zu verstehen). Und selbst die im Sold der Diktatur stehenden Bediensteten überschlugen sich vor Herzlichkeit. Nachdem ich in einem Geschäft einen Kelim gekauft hatte, fragte der Fahrer, was ich bezahlt hätte. Als er den Preis hörte, stoppte er abrupt den Kleinbus, wendete und ging mit mir zurück in den Laden. Den Besitzer machte er auf der Stelle und vor mir zur Schnecke und dieser mußte dem Spion, der aus der Februarkälte Berlins kam, murrend Zweidrittel des Kaufpreises zurück geben. Ganz großes Kino.

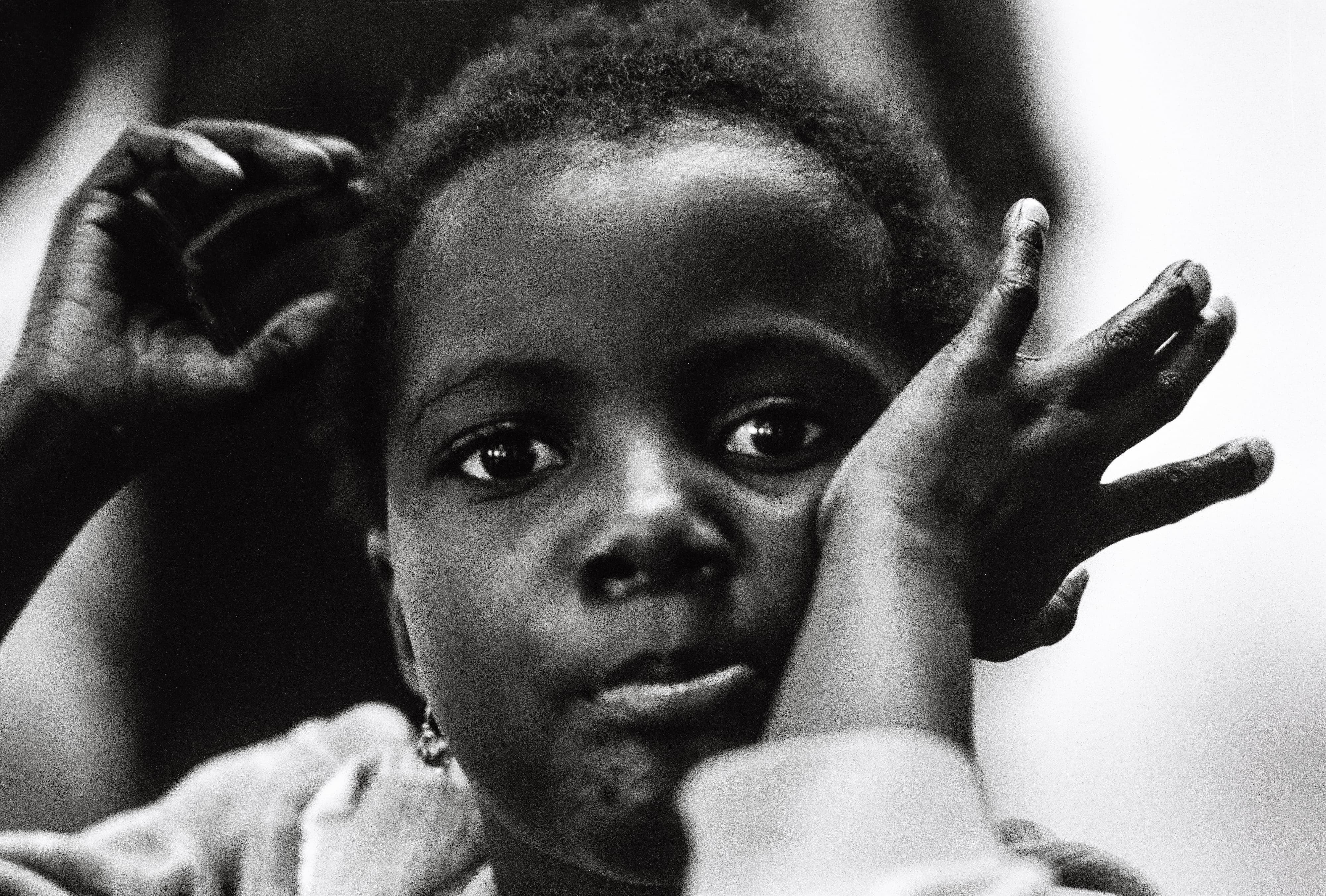

Eines der bleibenden Fotos von dieser Reise ist ein kleiner Junge inmitten einer Gruppe von Frauen in Tschadors. Es war der 11. Februar, der alljährlich wiederkehrende Tag der von den Mullahs angeordneten Massendemonstrationen gegen den „Satan USA“. Es gibt von dieser Szene nur eine einzige Aufnahme, ein Negativ. Ein einmaliger Reflex, keine bewusste Komposition hatte das Bild entstehen lassen. Wie die Zeiten sich ändern: Heute fragen mich junge Betrachter des Bildes, wie ich es geschafft hätte, alle diese fremden Frauen in Reih und Glied zu stellen.

Mein Doktorvater, Harry Pross, dem ich eine Kopie geschickt hatte, gab mir schließlich die entlarvende Antwort darauf, warum eine einzige, so fixe Aufnahme so perfekt werden konnte: „Vielen Dank für dein Selbstporträt!“

%20copy.jpg)

.jpg)