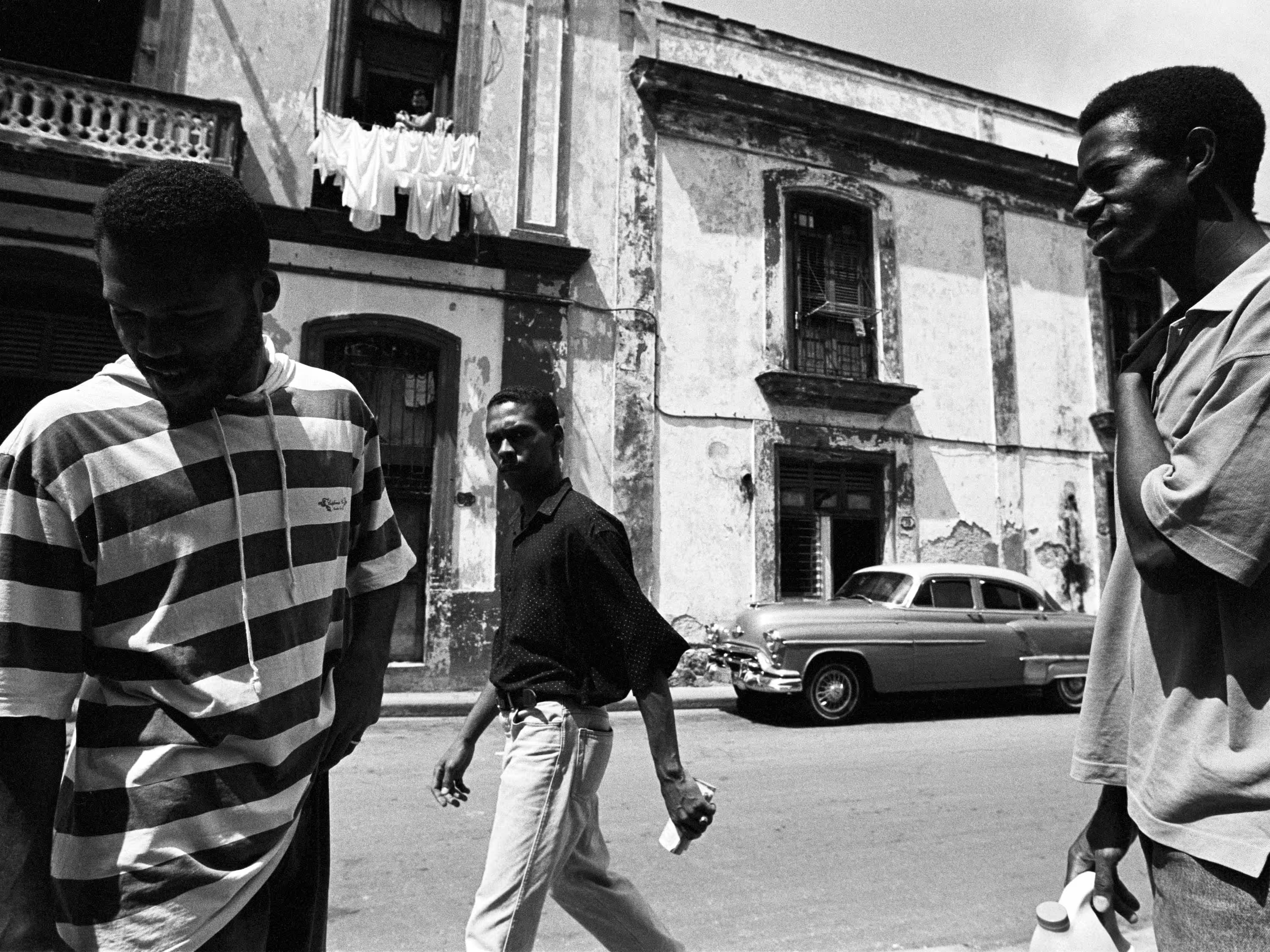

Der Untergang begann im großen Glanz und heißer Musik, mit US-Glamour-Girls wie Ava Gardner und dem Swing von Frank Sinatra: Havanna wurde in den 50er Jahren von den us-amerikanischen Amüsementjägern in ein riesiges Tanzlokal mit angeklinktem Großpuff verwandelt. Wer in den 50ern in der US-Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft etwas auf sich hielt, pilgerte in die gigantische Spielhölle, gab Konzerte im Tropicana. Oder ließ sich mit Champagnerglas in der Hand von berühmten Fotografen für die Ewigkeit eines Hollywood-Traums ablichten. Lauren Bacall und Humphrey Bogart hatten 1951/1952 dort eine Radio-Show, die die Gringos zuhause amüsierte. Es herrschte schnell musikalische Freibeuterei durch die US-Jazzer, das elegante Erscheinungsbild wandelte sich im Umfeld von Alkohol, Drogen, Prostitution und Mafiatum in ein Paradies voller halbseidenen Talmi-Geraschels.

Skrupellose Familien schickten ihre Töchter auf Freierfang auf die Straßen und Gassen rund um den Malecon. Heute sind es vor allem die vielen Armen, die sich jeder Skrupel entkleiden, um durch den Verkauf der Körper ihrer Kinder über die Runden zu kommen. Egal ob US-Kapitalismus oder kubanischer Sozialismus jenseits der scheinbar rivalisierenden Weltanschauungen und deren rivalisierenden Systeme: die kulturelle, moralische Ausbeutung folgte scheinbar so zwanglos wie erbarmungslos der materiellen. Traurige Tropen.

Kein Wunder, dass das laszive Sonderangebot der Armut - junge und jüngste Körper zum Schnäppchen-Preis - viele Schein-Kultivierte anlockte. Auch 40 Jahre später den damals bereits wegen Missbrauchs von Kindern verurteilte Gary Glitter. Der weltberühmte Glam-Rocker hat für eine glühende Nacht das riesige, weitläufige Rooftop-Restaurant des Hotel Inglaterra gemietet. Schon vor dem Hotel am prächtigen Paseo del Prado kündigt ein musikalischer Höllenlärm das Event an. Als wären sämtliche professionellen Nutten der Stadt zum Event eingeladen drängeln sich deren Leiber, alt oder jung, im schummrigen Licht auf der großen Terrasse des Hotels.

Glitter gibt „Do you want to touch me?“ und andere Hits zum besten, schreit, tobt, zuckt, verzieht sein Gesicht zur Grimasse und lädt alle ein „mitzumachen“. Touch me! Stundenlang machen sie mit, verdrehen ihre Köpfe oder Leiber, lassen erahnen, was vor einem halben Jahrhundert in sämtlichen Hotels als Heiden-Spaß durchging, bis Che und Fidel dem ein brachiales Ende bereitete.

Ob Fidel Jahrzehnte lang dachte, er könne den allseitigen Verfall durch den Mörtel seiner stundenlangen Reden stoppen oder nur seine permanente Präsenz sichern, steht dahin. Aber er versicherte sich seiner Bedeutung mit dem endlosen Gequassel übers Radio und TV und mithilfe unzähliger, augenfälliger Fotos, Bilder, Poster und einer permanenten Ausstellung zu seiner Person, die das gesamte Stadtbild bebildern. Mit einer wahren Sintflut von Bildern verleiht sich der sozialistische Potentat eines Heldenstatus, einer Aura eines Allmächtigen. Was er ja beides auch einmal war. Am Anfang …

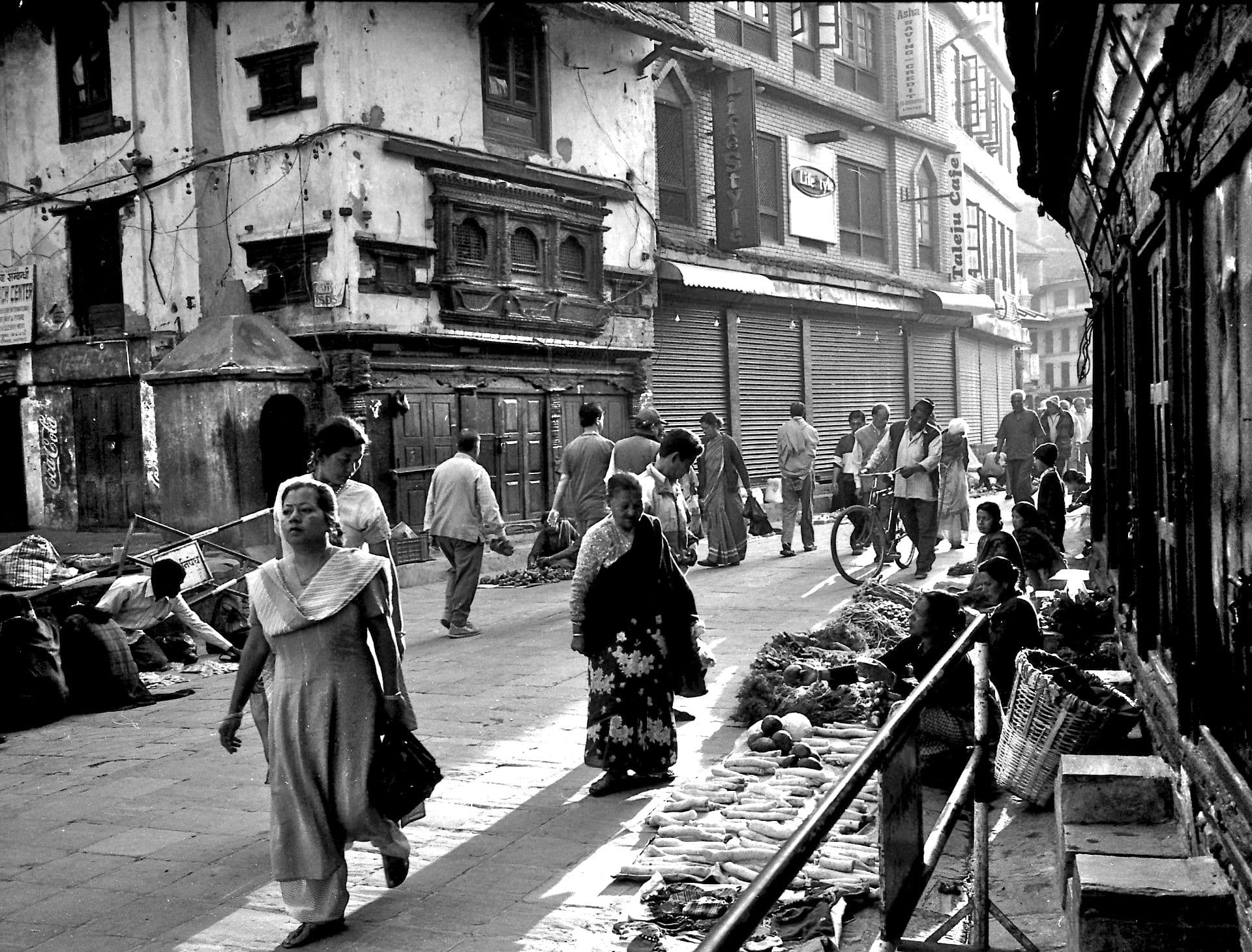

Könnte man formulieren wie Sebastiao Delgado fotografiert, läge die Gefahr nahe wie mit glitzernder Weißzeichnung Land und Leute zu glorifizieren. Die Kontraste zwischen Elend, Erbe, Tradition, Ausbeutung, phantastischer Rhythmen und Lebenslust der Menschen, die vom permanenten „dennoch!“ gezeichnet ist, ist eine faszinierende, verführerische Oberfläche für allerlei Projektionen des karibischen Savoir vivre - selbst im, meist gut kaschierten, Elend.

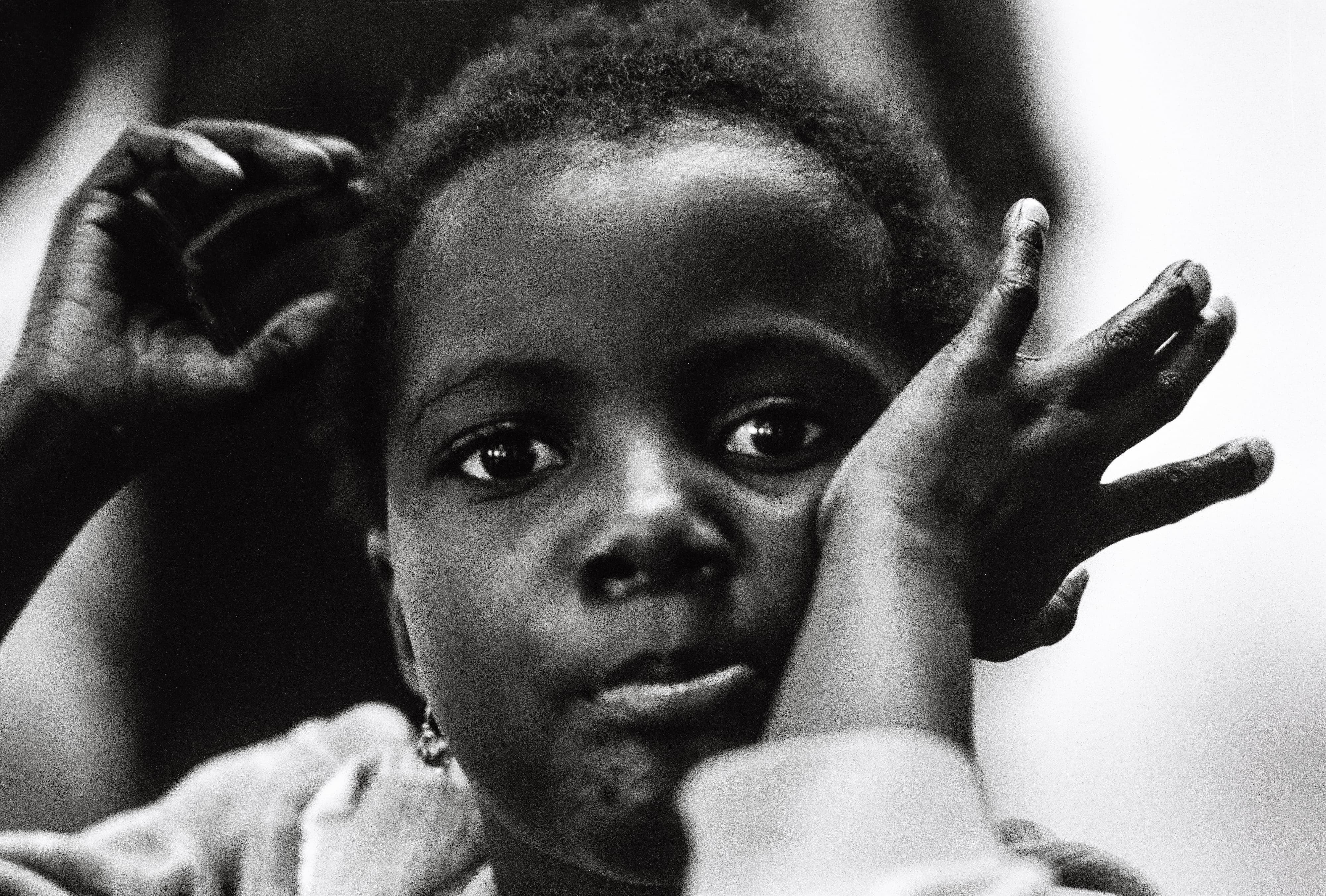

Doch unter der anmutigen Oberfläche herrscht all zu oft Tristesse. Das in dieser Fotosammlung enthaltene Bild eines Mädchens, dass im Armutsviertel von Santiago de Kuba - letzte Station vor Guantanamo - einen toten Vogel als Spielzeug in den Händen hält, ist nur ein Beispiel dafür. Der Vater ist Grundschullehrer, stets mit strahlend weißem Hemd bekleidet und scheint ar guter Dinge. Mit einer verhärmten Prostituierten verheiratet teilen sich die drei eine winzige Wohnung am Stadtrand Santiagos, deren Wände aus braunen Leinenlappen bestehen. Als Willkommensdrink reicht er strahlend ein Glas Wasser aus der Leitung, das man als Europäer nicht trinken sollte. Aber mit der demonstrativen Geste zeigt er seinen Stolz, mich seiner Tochter und Frau als „Bekannten“ präsentieren zu können, so als hätte er gerade soeben einen alten US-Schlitten ergattert.

Sieht so wirklich der sozialistische Traum Fidels und Ches aus? Hier, wo es nur eines im Überfluss gibt: Mangel?

%20copy.jpg)

.jpg)